vapor

※ '24.05. 최신정보 수정 / '25.05. 다음 업데이트 예정

수증기 - 상대습도 연·월평균

평균 상대습도 연평균

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 연도별 평균 상대습도를 나타낸 그래프로, 상대습도는 시간에 따라 낮아지는 경향을 보인다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1973~2023)

※ 평균 상대습도 편차 : 연도별 월평균과 평년(1991~2020년 평균)의 월평균 값의 차이

국내·외 평균 상대습도 연도별 월평균 편차

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 평균 상대습도에 대한 연도별 월평균 편차 그래프로, 추세선을 보면 낮아지는 경향을 보인다.

전지구 지상의 상대습도 월평균 편차 그래프로, 추세선을 보면 낮아지는 경향을 보인다.

(출처) 기상자료개방포털

(출처) ECMWF(유럽 중기 예보 센터)

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1973~2023)

※ 전지구 : ERA5 재분석 자료(1979~2022)

※ 평균 상대습도 편차 : 연도별 월평균과 평년(1991~2020년 평균)의 월평균 값의 차이

평균 상대습도 월평균

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 평균 상대습도에 대한 월평균 그래프로, 여름철(7∼8월)에 가장 높고 봄철(3~4월)에 가장 낮다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1973~2023)

※ 평균 상대습도 편차 : 연도별 월평균과 평년(1991~2020년 평균)의 월평균 값의 차이

평균 상대습도 계절평균

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 평균 상대습도에 대한 계절평균 그래프이다.

시간에 따라 모든 계절에 걸쳐 상대습도가 전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 특히 겨울철의 상대습도 하강폭이 가장 크다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1973~2023)

※ 평균 상대습도 편차 : 연도별 월평균과 평년(1991~2020년 평균)의 월평균 값의 차이

※ '24.05. 최신정보 수정 / '25.05. 다음 업데이트 예정

수증기 - 실효습도 계급별 발생일수

실효습도 계급별 연간 발생일수

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 평균 상대습도를 실효습도로 환산한 후, 계급별 (실효습도 35% 이하, 25% 이하) 연간 발생일수 평균을 나타낸 그래프이다.

실효습도 35% 이하 연간 발생일수 합계는 증가 경향을 보이고 있으며, 2000년 이후에는 과거보다 큰 폭으로 증가와 감소를 반복하였다.

실효습도 25% 이하 연간 발생일수 합계는 35% 이하 연간 발생일수보다 매우 적으나, 경향성은 비슷하다.

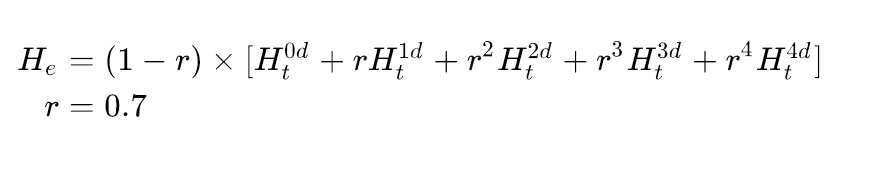

※ 실효습도 :

화재 예방의 목적으로 수일 전부터의 상대습도에 경과 시간에 따른 가중치를 주어서

산출한 목재 등의 건조도를 나타내는 지수이다.

실효습도가 50% 이하가 되면

큰 화재로 번질 위험성이 높아진다.

[ 실효습도 공식 ]

He : 실효습도

H0d : 당일의 상대습도

H1d : 1일 전의 상대습도

H2d : 2일 전의 상대습도

H3d : 3일 전의 상대습도

H4d : 4일 전의 상대습도

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1974~2023)

실효습도 계급별 월별 발생일수

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 실효습도 계급별(실효습도 35% 이하, 25% 이하) 월별 발생일수 평균을 나타낸 그래프이다.

특히 2000년 이후에는 과거보다 월별 실효습도 변화 폭이 매우 크다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1974~2023)

실효습도 계급별 발생일수 월평균

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 45개 지점의 실효습도 계급별(실효습도 35% 이하, 25% 이하) 발생일수의 월평균을 나타낸 그래프이다.

특히 1∼2월 겨울철이 다른 계절에 비해 건조한 것을 알 수 있다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 45개 지점 : 전국 통계를 대표하는 지점(1974~2023)

※ '24.05. 최신정보 수정 / '25.05. 다음 업데이트 예정

수증기 - 상대습도 변화율 및 지점별 상대습도

국내 상대습도 변화율

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

1973년부터 2023년까지의 국내 지점별 평균 상대습도 변화율 분포도와 지점별 평균 상대습도 그래프이다.

충청도 내륙을 중심으로 평균 상대습도 감소율이 크게 나타난다. 지점별 평균 상대습도 변화율은 청주 –3.1(%/10yr), 원주 –2.4(%/10yr), 서울 -2.0(%/10yr) 순으로 감소율이 높다.

반면 목포는 0.4(%/10yr)로 가장 크게 증가했다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 45개 지점: 전국 통계를 대표하는 지점(1973~2023)

※ 국내 상대습도 변화율 계산 : 45개 지점별 연간 상대습도(%/연)에서 10년을 곱해서 내삽

※ '24.05. 최신정보 수정 / '25.05. 다음 업데이트 예정

수증기 - 국내·외 증발량

전지구 월증발량 월평균 연대별 비교

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

재분석 자료를 이용하여 산출한 전지구 월증발량 월평균을 연대별 (1980년대, 2010년대)로 비교한 그래프를 나타낸 것이다.

전지구 월증발량 월평균 값은 모든 월에서 과거보다 최근에 약 3~5mm 정도 증가한 것을 확인할 수 있다.

(출처) Climate Data Store

※ 1980년대(1980~1989년 평균), 2010년대(2010~2019년 평균)

※ 전지구 연증발량 : ERA5 재분석 자료 전지구 영역 평균

국내 월증발량 월평균 연대별 비교

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

재분석 자료를 이용하여 산출한 우리나라 육지 영역 증발량 월평균을 연대별(1980년대, 2010년대)로 비교한 그래프를 나타낸 것이다.

우리나라 월증발량의 경우 여름철에 많고, 겨울철에 적은 뚜렷한 계절변화를 보인다.

특히 과거보다 최근에 여름철 월증발량은 증가하고 겨울철 월증발량은 감소함으로써 계절별 편차가 더 커졌음을 알 수 있다.

(출처) Climate Data Store

※ 1980년대(1980~1989년 평균), 2010년대(2010~2019년 평균)

※ 우리나라 연증발량 : ERA5 재분석 자료 한반도 육지 영역(30-40°N,125-135°E) 평균

※ '24.05. 최신정보 수정 / '25.05. 다음 업데이트 예정

수증기 - 연관정보

도시 규모별 평균 상대습도 연평균

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

도시 규모별 상대습도의 변화경향을 나타낸 그래프이다.

모두 감소하는 경향을 보이며 대도시>중소도시>비도시 순으로 감소폭이 크게 나타났다.

(출처) 기상자료개방포털

※ 도시 규모 분류 기준 : 대도시:(인구 100만 이상), 중소도시(인구 5만 초과 100만 미만), 비도시(인구 5만 이하)

※ '24.05. 최신정보 수정 / '25.05. 다음 업데이트 예정

수증기 - 가강수량

국내 고층관측소 연가강수량

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

국내 기상청 고층관측소(오산, 포항, 광주)에서 00, 12UTC에 관측한 연가강수량

(1991~2021)을 나타낸 그래프이다.

00, 12UTC 세 지점의 연가강수량값을 살펴보면 오산과 포항보다 광주 지점에서

비교적 많은 연가강수량값을 보였으며, 세 지점 모두 증가하는 경향을 보였다.

(출처) 기상청 고층 관측 자료

국내·외 연가강수량

※ 범례 클릭 시 그래프 추가·삭제할 수 있으며, 그래프 위 마우스로 영역을 설정하면 확대 가능합니다.

재분석 자료를 이용하여 산출한 전지구 및 우리나라 연가강수량(1981~2023)을 나타낸 그래프이다.

전지구 및 우리나라 연가강수량은 모두 증가하는 경향을 보였으며, 2023년 전지구 및 우리나라 연가강수량은 각각 9208.08, 9219.94 kg/m2 로 나타났다.

(출처) NCEP/NCAR Reanalysis 1

※ 전지구 연가강수량 : NCEP/NCAR 재분석 자료 전지구 영역 평균

※ 우리나라 연가강수량 : NCEP/NCAR 재분석 자료 한반도 영역 (30-40°N, 125-135°E) 평균